| Home ISISS | Home-lab. | Sicurezza | Esperienze- 1°anno | Esperienze - 2°anno | Contatti |

Testi di Verino de Simone

Esperienze 1° anno

- Proprietà dei corpi

- Proprietà misurabili: temperatura di solidificazione, di ebollizione e pH

- Passaggi di stato: la combustione della candela

- Preparazione del caramello e del croccante

- Separazione dei miscugli

- Il metodo sperimentale e la relazione di laboratorio

- Grandezze fondamentali e derivate

- Valore vero, valore reale e valore sperimentale

- Notazione scientifica o esponenziale

- Cifre significative e loro uso nei calcoli

- Accuratezza e precisione

- Elaborazione matematica dei dati sperimentali

Il metodo sperimentale e la relazione di laboratorio |

|

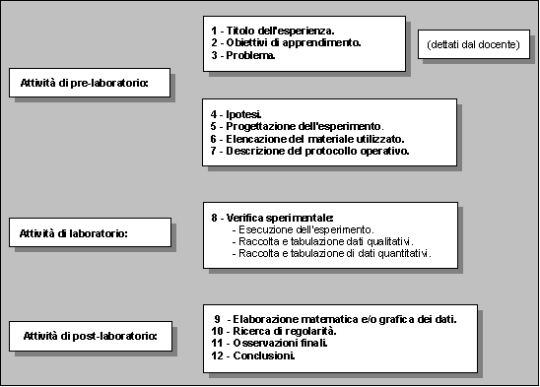

Il metodo sperimentale in breve: La problematizzazione fa nascere una serie di punti interrogativi sull'argomento, l'ipotesi dopo un vaglio sistematico di conoscenze e condizioni, li toglie provvisoriamente e prefigura una spiegazione, la verifica sperimentale conferma (o confuta) la spiegazione esprimendola quantitativamente o qualitativamente (= formulazione di una legge). La caratteristica

fondamentale del metodo sperimentale (o scientifico) è che

un'esperienza deve poter essere riprodotta da chiunque, pertanto

nella relazione vanno riportati tutti i dati e tutti i parametri

che caratterizzano l'esperienza stessa. |

|

|

Problema: Scaturisce da una discussione sull'argomento guidata dall'insegnante. Ipotesi: Consiste nell'anticipare in maniera provvisoria la soluzione di un problema o di un fenomeno allo scopo di indirizzare la ricerca verso un settore ben definito. L'ipotesi và formulata solo dopo averla verificata mentalmente in funzione delle conoscenze possedute. Se non si dispongono sufficienti informazioni relativamente al problema posto è conveniente fare prima una piccola ricerca (testi scolastici, enciclopedia, internet, riviste, domande a persone che si ritengono esperte, ecc.) e solo successivamente formulare l'ipotesi; in questo modo si evita di indicare quelle che invece dovrebbero essere semplici supposizioni . Fase progettuale: Spiegare in modo chiaro e conciso come si intende risolvere il problema, illustrando il principio teorico su cui si fonda la progettazione dell'esperimento e indicando quali sono le variabili da osservare e/o misurare. Indicare le apparecchiature necessarie all'esecuzione dell'esperimento (strumenti di misurazione, vetreria, reattivi e materiali vari) caratterizzandole in termini di quantità, qualità, capacità, sensibilità, ecc. Indicare i dispositivi di sicurezza e i mezzi di protezione da adottare in relazione alla prevenzione degli infortuni (desumendoli anche dalle frasi R ed S che, relativamente ad ogni prodotto utilizzato, vanno riportate nella relazione). Protocollo operativo: Descrivere le operazioni da eseguire, nell'ordine in cui vanno compiute, utilizzando un linguaggio di tipo tecnico (sintetico e poco discorsivo) e scrivendo in forma impersonale ( "prendere", "fare" , "aggiungere", ... oppure "si prende", "si fa", "si aggiunge" ecc.). Non utilizzare più di due-tre verbi per ogni frase. Numerare tutte le frasi mettendole in ordine cronologico. Verifica sperimentale: Esecuzione dell'esperimento progettato: eseguire l'esperimento e indicare se sono state apportate modifiche rispetto a quanto progettato Raccolta

dati qualitativi e/o quantitativi: Elaborazione matematica dei dati sperimentali: Scrivere le relazioni utilizzate per correlare fra loro le grandezze esaminate, senza dimenticare le unità di misura; passare quindi alla sostituzione dei valori numerici e riportare i calcoli in modo chiaro. Esprimere i risultati dei calcoli con il corretto numero di cifre significative indicando l'errore assoluto (= accuratezza, cioè differenza tra il valore misurato e il valore vero), l'errore relativo e l'errore percentuale. Se necessario riportare i risultati dei calcoli in una tabella (ad es. quando si sono rilevati molti dati sperimentali). Elaborazione

grafica dei dati sperimentali: Dare un titolo al grafico per

specificare che cosa rappresenta. Usare sempre la carta millimetrata.

Riportare sull'asse delle X (ascisse) i valori della variabile indipendente

e sull'asse delle Y (ordinate) i valori della variabile dipendente.

Il grafico va tracciato scegliendo la scala delle unità di

misura in modo tale da avere una precisione circa uguale (mai superiore)

ai dati sperimentali. Ad esempio usando una buretta con incertezza

sulla seconda cifra decimale (div.1/20) è opportuno che la

scala sia scelta in modo tale che ogni millimetro corrisponda, a

non meno di 0,05 cm3; mentre se l'incertezza è

sulla prima cifra decimale (buretta con div.1/10) sulla scala si

deve avere per 1 mm non meno di 0,1 cm3. Ricerca

di regolarità. Osservazioni

finali. Conclusioni. |

Per vedere un esempio di relazione di laboratorio con relativa spiegazione clicca qui (.pdf)